|

Млекопитающие: отряд Грызуны - Rodentia |

|

Семейство Хомяковые - Cricetidae |

|

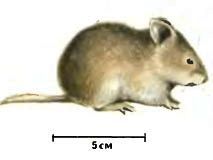

Серый хомячок – Cricetulus migratorius (Pallas, 1773) |

|

Внешний вид. Мелкий грызун (размером с мышь). Длина тела 9-12 см, масса 45-65 г. Окраска верхней стороны светло-серая с желтоватым оттенком (более темная в средней части спины), иногда с неясной темной полосой по хребту. Нижняя сторона белая. Уши довольно большие, округлые, ноги короткие. Хвост короткий, менее 1/3 длины тела (до 3-3,5 см). Есть защечные мешки. Распространение. Распространен в Юго-Восточной Европе, на Кавказе, в Средней Азии, Казахстане, Турции, Иране, Афганистане, на Алтае, в Монголии, Северо-Западном и Центральном Китае. Oбраз жизни. Обитает как на равнинах, так и в горах. В Средней Азии населяет разнообразные местообитания: песчаные, глинистые, щебнистые и солончаковые пустыни, сухие склоны предгорий и гор. Предпочитает селиться вблизи от полей и огородов, избегает густых травянистых и древесно-кустарниковых зарослей. Нередко поселяется в хозяйственных постройках, скирдах сена, зерновых складах. Ведет одиночный образ жизни. Живет в норах. В мягкой почве роет собственную нору с гнездовой камерой и кладовыми, в местах с твердым грунтом поселяется в норах полевок и других мелких грызунов. Активен в основном ночью, но при пасмурной погоде иногда выходит из нор и днем. Довольно медлителен. Питается зелеными побегами, семенами, плодами и подземными частями диких и культурных растений, а также насекомыми. На поверхности предпочитает не задерживаться: выйдя из норы, собирает корм в радиусе 20-30 м от входа, переносит его в защечных мешках в свое убежище и там поедает. На зиму запасает до 400-500 г семян различных растений. В спячку не залегает. Зимой в хорошую погоду выходит на поиски корма, в снегопады и морозы отсиживается в норе. В суровые зимы много хомячков погибает от недостатка кормов и холода. Размножается в течение всего теплого периода, а в южных районах - круглый год. Беременность длится около 20 дней. За год самка может принести до 5-6 выводков, в каждом от 3-5 до 10-12 детенышей. Детеныши рождаются голыми и слепыми, а в возрасте трех недель становятся самостоятельными и расселяются. Численность. Несмотря на высокую плодовитость, в большинстве районов своего ареала немногочислен и существенного вреда сельскому хозяйству не причиняет. На хребте Нуратау известны единичные встречи. |

|

Восточная слепушонка – Ellobius tancrei (Blasius, 1884) |

|

Внешний вид. Небольшой зверек, приспособленный к подземному образу жизни. Имеет короткое вальковатое тело, покрытое мягкой шерстью, короткие ноги с широкими ступнями, короткую шею, довольно большую голову с маленькими глазами и выступающими резцами. Губы смыкаются позади резцов. Ушные раковины отсутствуют. Длина тела 10-13 см, длина хвоста около 1,5 см, масса до 70 г. Окраска песочного, рыжевато-серого цвета. Распространение. Средняя Азия, Казахстан, Монголия, Тува, Северо-Западный Китай. Oбраз жизни. Населяет пустыни, полупустыни и горы (от предгорий до высокогорий). Обитает в местах с мягкой почвой. Часто селится в садах, виноградниках, на люцерновых полях и около огородов. Живет семьями в подземных норах, представляющих собой сложную систему разветвленных ходов с гнездовыми камерами и кладовыми. Вдоль всего хода на поверхности видны небольшие холмики выброшенной земли, имеющие полулунную форму. Копает землю с помощью резцов. Питается луковицами, корневищами и клубнями многолетних трав, а также зеленью, червями и насекомыми. Делает небольшие запасы корма на зиму. В зимнюю спячку не впадает. На поверхность выходит очень редко, по ночам. Размножается с марта по октябрь. В год бывает до 3-4 выводков, по 2-5 детенышей в каждом. Естественными врагами слепушонки являются ласка и змеи, которые способны проникать в норы этих грызунов. Повреждает люцерну, огородные и бахчевые культуры. Вместе с тем разрыхляет почву и обогащает ее органическими веществами. Численность. На хребте Нуратау этот вид обычен. Численность сильно колеблется в различных местообитаниях и по годам. Наибольшая численность отмечена на полях люцерны и около виноградников - 4-6 семей на 1 га (в каждой семье бывает до 30 зверьков), в предгорных полынниках насчитывается 1 семья на 1 га. Периодически численность резко снижается из-за болезней или суровых малоснежных зим, когда почва сильно промерзает. |

|

Серебристая полевка – Alticola argentatus (Severtzov, 1879) |

|

Внешний вид. Мелкий грызун с длиной тела 8,7-12,7 см, длина хвоста 3,7-5,7 см. Окраска верхней стороны от темно-бурой до песчано-охристой, нижняя сторона белая. Хвост двуцветный - верхняя сторона темная, низ светлый. Распространение. Горные регионы Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Афганистана, Северного Пакистана, Северной Индии и Северного Китая. Oбраз жизни. Населяет горные склоны с каменистыми россыпями и скалами на высотах от 1000 до 3500-3800 м н.у.м. Предпочитает южные склоны. Убежища и кладовые устраивает под камнями или в трещинах скал. Живут семьями. Питаются также веточками, листьями и плодами кустарников (шиповника, жимолости), плодами арчи. В небольшом количестве поедают насекомых. На зиму делают запасы корма из верхушек стеблей и листьев полыни, ферулы и различных трав (от 200-300 г до 1-1,5 кг). Заготовленное сено складывают под каменными плитами или в расщелинах, чтобы оно не выдувалось ветром, закладывают вход в кладовую мелкими камешками. В зимнюю спячку не впадают. Размножаются в течение всего теплого времени года, в год бывает два-три выводка, по 3-6 детенышей в каждом. Очень осторожный зверек, предпочитает передвигаться под прикрытием камней, на открытых участках появляется редко. Активна в течение суток, наибольшая активность отмечается в утренние и вечерние часы. Хорошо лазает по скалам, цепляясь коготками за малейшие неровности, легко взбирается на кустарники и перепрыгивает с камня на камень. Основные враги серебристой полевки - каменная куница и ласка, а также лиса, обыкновенная пустельга и филин. Численность. В целом, на Памиро-Алае и Тянь-Шане серебристая полевка многочисленна, но в горах Нуратау редка. |

|

Афганская полевка – Blanfordimys afghanus (Vinogradov, 1930) = Microtus afghanus |

|

Внешний вид. Мелкий грызун с коротким хвостом. Длина тела до 11 см, длина хвоста до 3 см. Окраска верхней стороны охристая или сероватая, нижняя сторона белая. Распространение. Южные районы Туркменистана, Узбекистан, Таджикистан, северные районы Афганистана. Oбраз жизни. Обитает на равнинах, в предгорьях и в горах на высотах до 1500-1700 м н.у.м. Населяет полупустыни, горные степи, кустарниковые редколесья, заброшенные богарные земли, люцерновые поля, бахчи. Предпочитает сухие участки с мягкой глинистой почвой, избегает щебнистых и каменистых почв, выбитых пастбищ, а также увлажненных участков (речных пойм, поливных земель). Живет колониями, состоящими из нескольких семейных нор. Каждая семейная нора имеет несколько гнездовых камер и кладовых и разветвленные подземные ходы с многочисленными выходами. Норы не очень глубокие, ходы располагаются на глубине 5-25 см, а гнезда на глубине 30-80 см. Поселения афганских полевок нередко располагаются около колоний песчанок. Распространена очень неравномерно, очагами. Можно пройти несколько километров в характерных для этой полевки местах и не встретить ни одной колонии, в то время как в очагах ее поселения колонии расположены вплотную. В зимнюю спячку не впадает. Летом активна в основном в сумерки и ночью, в другие сезоны года активна и днем. Осторожна, в поисках корма не отдаляется от норы более чем на 5-10 м. Питается растительной пищей: побегами, цветками, плодами, семенами, луковичками, корневищами разнообразных растений (около 80 видов), отдавая предпочтение сочному зеленому корму. На зиму заготавливает небольшие кормовые запасы из семян, луковиц, стеблей растений. Размножается весной и осенью (в горах Нуратау размножение происходит с февраля до конца апреля и в октябре-ноябре). В выводке бывает от 1 до 10 детенышей. Численность. На хребте Нуратау обычный многочисленный вид. В очагах поселения полевок на 1 га отмечается более 2000 нор и численность может достигать 300-350 особей. Популяции полевок сокращаются и полностью исчезают при перевыпасе скота. |

|

Ондатра – Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) |

|

Внешний вид. Крупный грызун. Масса в среднем 1-1,5 кг (до 1,8 кг), длина тела 23-36 см, длина хвоста 18-28 см. Тело толстое, голова небольшая и тупомордая, уши короткие, на задних лапах имеются плавательные перепонки, хвост длинный, уплощенный с боков. Окраска темно-коричневая или черная. Самки и самцы по окраске и размерам одинаковы. Мех очень густой, плотный и пышный, водонепроницаемый. Ондатра постоянно следит за своим мехом: смазывает жиром и расчёсывает. Распространение. Родиной ондатры является Северная Америка, в 1905 году она впервые была завезена в Европу и в настоящее время прекрасно акклиматизировалась и распространилась по всей умеренной зоне Евразии, от Западной Европы до Дальнего Востока. Она была завезена в нашу страну более 50 лет назад и сейчас населяет практически все равнинные водоемы Узбекистана – озера, реки и каналы, в том числе и Айдаро-Арнасайскую систему озер. Oбраз жизни. Обитатель водоемов и тростниковых зарослей. Хорошо плавает и ныряет, может находиться под водой до 15 минут. Предпочитает мелководные, не промерзающие зимой водоемы, стоячие или с медленным течением, постоянным уровнем воды и обильной прибрежной растительностью. Живет семьями в хатках или норах. Норы роет в высоких берегах, длина подземных ходов от 2-3 до 10 м. Вход в норы расположен под водой и снаружи не виден, а гнездовая камера находится выше уровня воды. Иногда гнездовые камеры расположены в два этажа и соединены ходами — это предусмотрено на случай изменения уровня воды. Даже в самые суровые морозы температура в гнездовых камерах ондатровых нор не опускается ниже 0° С. На низких заболоченных берегах ондатра строит хатки высотой до 1-1,5 м из стеблей тростника и рогоза, скрепленных илом. Вход в них тоже располагается под водой. Кроме жилых хаток ондатры строят и кладовые, где делают запасы корма на зиму. Сооружает также плавучие кормовые площадки. Питается различными водными растениями, изредка поедает головастиков, лягушек, мелкую рыбу. Самка ондатры в течение теплого времени года приносит потомство до 4-5 раз. Самец приносит пищу кормящей самке, что способствует высокой выживаемости потомства. В выводке обычно 7-8 детенышей, в 10-дневном возрасте они уже умеют плавать, а в возрасте 1 месяца могут самостоятельно добывать себе корм. Молодые ондатры остаются зимовать с родителями, а весной расселяются. Численность. На Айдаро-Арнасайской системе озер обычна, численность ее здесь достигает 15000 особей, а плотность населения 60 и более пар на квадратный километр. Численность сильно колеблется по годам из-за изменений уровня воды и браконьерства. Статус. Важный промысловый вид животных, добывается ради ценного меха и мяса. |