|

Птицы: отряд Гусеобразные - Anseriformes |

|

Семейство Утиные - Anatidae |

|

Краснозобая казарка – Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769) |

|

Внешний вид. Небольшой гусь с очень красивой и яркой красно-бело-черной окраской, благодаря которой он хорошо отличается от всех других птиц. Грудь, шея и щеки красно-коричневые с широкой белой каймой. По бокам головы между клювом и глазом c каждой стороны по овальному белому пятну. Лоб, затылок, задняя сторона шеи, крылья, клюв и ноги черные. Туловище и хвост черно-белые. Клюв небольшой, шея довольно короткая. Размах крыльев 116-135 см, масса 1-1,7 кг. Молодые птицы по окраске похожи на взрослых, но менее яркие, рисунок менее четкий, на голове и шее у них больше белого цвета и меньше красного. У молодых казарок сверху на крыле 3-5 белых полосок, а у взрослых две. Распространение. Гнездится в северных районах Сибири. Зимует на побережье Каспийского и Черного морей, в Средней Азии, Иране и Ираке. На территории Узбекистана зимует на озерах Каракыр, Денгизкуль, Айдаркуль, Тузкан, а также на Чардаринском водохранилище. Образ жизни. Перелетная птица. Гнездится в тундре и лесотундре, небольшими колониями, которые располагаются среди кустарников недалеко от воды. Питается водными растениями, зелеными побегами, клубнями и корневищами трав, зимой пасется на полях зерновых. Во время миграций способны пролетать без остановки и отдыха значительные расстояния. На пролете и зимовке предпочитает останавливаться на крупных глубоких пресных и соленых водоемах с густыми прибрежными зарослями. Часто образует смешанные стаи с другими видами гусей и огарями. Весенний пролет проходит в феврале-марте, осенний в ноябре. Численность. Естественно редкий вид, который всегда был малочислен. В Узбекистане на пролете и зимовке насчитывается не более нескольких десятков особей. На Айдаро-Арнасайской системе озер в 2002-2005 годах отмечалось 12-20 особей. Статус. Один из наиболее редких пролетных и зимующих видов птиц Узбекистана. Охраняется национальным и международным законодательством. Внесена в Международную Красную книгу в категории VU - уязвимый вид, Внесена в Красную книгу Узбекистана в категории 2 (VU:R) - уязвимый, естественно редкий пролетный вид. Также включена в Красные книги России и Казахстана. Добыча запрещена. |

|

Серый гусь – Anser anser (Linnaeus, 1758) |

|

Внешний вид. Крупный гусь размером немного меньше домашнего гуся. Масса 2,1-4,5 (до 6) кг, длина 75-90 см, длина крыла самцов 43,5-51,3 см, самок - 39,5-47,0 см, размах крыльев 147-180 см. Окраска серая, более светлая, чем у гуменника и белолобого гуся. Голова и шея не темнее туловища, поясница пепельно-серая, клюв и ноги розовые. Кроющие перья серебристо-серые, отчего передняя часть крыла в полете кажется светлой (этот признак, отличающий серого гуся от гуменника и белолобого гуся, хорошо заметен даже на большом расстоянии). У взрослых птиц на крыльях и боках светлые полосы, образованные краевыми каемками перьев, а на брюхе мелкие темные пестрины, которые в полете плохо заметны. Молодые птицы отличаются более монотонной окраской, брюхо у них темнее, чем у взрослых, без пестрин. Взрослый наряд приобретают на 4-й год жизни. Голос похож на гоготание домашних гусей. В полете шея вытянута вперед. Стая летит “гуськом” или клином. Распространение. Широко распространен в Евразии от Западной Европы до Приморья. Область гнездования серого гуся простирается на север до 55-59° северной широты, а местами – до Полярного круга, на юге - до Испании, Закавказья, Средней Азии, Ирана и Монголии. В Узбекистане – обычный гнездящийся, пролетный и зимующий вид. Гнездится в Приаралье, на Айдаро-Арнасайской системе озер, на озерах Судочье, Денгизкуль, Каракир, сбросных озерах в Бухарской области. В массе зимует на Айдаро-Арнасае и водоемах юга Узбекистана. На хребте Нуратау отмечается на пролете, иногда зимой. Образ жизни. Перелетная птица. Предпочитает для гнездования обширные озера с зарослями тростника, рогоза и камыша. Кормится на суше и на воде. Питается всходами зерновых, побегами эфемеров и эфемероидов, семенами, водными растениями и другой растительной пищей. Очень осторожен. К размножению серые гуси приступают на 2-3-м году жизни, пары у них постоянные, образуются на всю жизнь. Гнездо спрятано в прибрежных зарослях, оно представляет собой высокую кучу из сухих стеблей тростника, с лоток выстлан перьями и пухом. В апреле-мае самка откладывает 4-7 (до 8) яиц желтоватого цвета, похожих на яйца домашнего гуся; во время высиживания на них появляются коричневые пятна. Размер их 85х58 мм. На яйцах сидит главным образом самка, а самец охраняет гнездовой участок. Насиживание продолжается 28 дней. Вылупившиеся из яиц гусята покрыты густым коротким пухом, желтоватым на брюшке, зеленоватым на спине. Весенний пролет с конца февраля до апреля, осенний пролет в конце октября – ноябре. Во время пролета гуси собираются в большие стаи по нескольку десятков и более особей. Численность. Обычный гнездящийся, пролетный и зимующий вид. По всему Узбекистану в конце 1980-х – начале 1990-х годов насчитывалось от 3 до 7 тыс. серых гусей на пролете и до 2 тыс. на зимовке. В настоящее время численность серого гуся значительно возросла. В 1993-2003 годах в Узбекистане насчитывалось от 13 до 68 тыс. гусей (численность пролетных и зимующих птиц сильно колеблется по годам), в том числе в Джизакской области – около 1000 птиц (в 1999 году – 10000), в Навоийской – от 1800 до 6600 особей. В 2002-2007 годах в северной части озера Айдаркуль зимовало от 800 до 6100 гусей. На хребте Нуратау в период пролета и зимовки изредка отмечаются стаи по нескольку десятков птиц, которые иногда останавливаются для отдыха и кормежки на пологих вершинах водоразделов и на плато около озера Сентябкуль. Хозяйственное значение. Объект охоты. По официальным данным, по всей территории Узбекистана в 1993-2003 годах добывалось от 552 до 6 тыс., в среднем 1200 особей в год, в Джизакской области в год добывалось от 20 до 50, в Навоийской – от 10 до 287 серых гусей. Объемы нелегальной добычи неизвестны. |

|

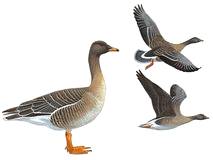

Белолобый гусь – Anser albifrons (Scopoli, 1769) |

|

Внешний вид. Похож на серого гуся, но немного меньше (размах крыльев 130-165 см, масса 2-3 кг). Окраска серовато-бурая, подхвостье белое. У взрослых птиц на груди и брюшке черные поперечные полосы и пятна, которые с возрастом увеличиваются, ноги оранжевые, клюв розовый, в основании клюва белое пятно. У молодых птиц оперение однотонное, без пятен, клюв черный, белого пятна в основании клюва нет. Белое пятно на голове появляется в возрасте 1 года, темные пестрины на груди - в 2-3-летнем возрасте. Голос - звонкое гоготание, напоминающее смех. Распространение. Гнездится в зоне тундр в Евразии и Северной Америке, а также в Гренландии и на других арктических островах. Гуси из Северной Европы зимуют у Средиземного, Черного и Каспийского морей. Гуси из Северной Сибири улетают на зимовку в Среднюю Азию, Индию, Китай, Корею и Японию. В Узбекистане встречается только во время пролетов (на побережье Аральского моря, в низовье Амударьи, на Сырдарье, Зеравшане и Айдаро-Арнасайской системе озер). Образ жизни. Перелетная птица, ведет образ жизни, сходный с другими видами гусей. Пары постоянные, образуются на всю жизнь. Во время пролета предпочитает обширные озера, заросшие тростником и другой водной растительностью. Питается растительной пищей. Во время пролета и зимовки часто кормится на полях. Численность. В Узбекистане малочислен, встречается небольшими группами или одиночками. Хозяйственное значение. Немногочисленный объект охоты. |

|

Малый белолобый гусь (пискулька) – Anser erythropus (Linnaeus, 1758) |

|

Внешний вид. По окраске похож на белолобого гуся: оперение серовато-бурое, подхвостье белое, у взрослых птиц на груди и брюшке поперечные черные пятна, на голове в основании клюва белое пятно, клюв розовый, ноги оранжевые. Отличается от белолобого гуся меньшими размерами (размах крыльев 120-135 см, масса 1,6-2,5 кг), коротким клювом, желтым кольцом вокруг глаз и более крупным белым пятном на голове, которое доходит почти до макушки. Распространение. Гнездится в северных районах Евразии. Зимует на Балканском полуострове, у Черного и Каспийского морей, в Средней Азии и Китае. В Узбекистане встречается во время пролетов и зимовок в Южном Приаралье, на Айдаро-Арнасайской системе озер, на озерах Каракыр, Денгизкуль, Судочье, на Амударье и Сырдарье, на Чардаринском и Сурханском водохранилищах. Образ жизни. Гнездится в тундре и лесотундре, в долинах крупных рек, по берегам и на островах озер, возле небольших ручьев, предпочитает гористые и холмистые ландшафты. Гнездо устраивает в прибрежных кустарниках. Питается водными и прибрежными растениями и другой растительной пищей. На зимовке часто пасется на полях зерновых и люцерны. Весенний пролет проходит в феврале-апреле, осенний пролет в октябре-ноябре. Численность. Естественно редкий вид, который всегда был малочислен. В Узбекистане в разные годы на пролете и зимовке насчитывается всего от 200 до 2000 особей. Численность сокращается в результате охоты, уничтожения мест обитания, загрязнения водоемов химическими удобрениями и пестицидами. Статус. Редкий, охраняемый пролетный и зимующий вид. Внесен в Международную Красную книгу в категории VU - уязвимый вид, Внесен в Красную книгу Узбекистана в категории 2 (VU:R) - уязвимый, естественно редкий вид. Также включен в Красные книги России и Казахстана. Добыча запрещена, но иногда охотники отстреливают пискульку по ошибке, так как на расстоянии этот вид трудно отличить от белолобого гуся. |

|

Гуменник – Anser fabalis (Latham, 1787) |

|

Внешний вид. Крупный гусь, размером с серого гуся. Размах крыльев 142-175 см, масса 2,5-4 кг. От серого гуся отличается черным клювом с оранжевой полосой на конце, оранжевыми ногами, темными крыльями и очень темными (темнее туловища) головой и шеей. Распространение. Гнездится в тундровой и лесотундровой зоне Евразии, в Сибири распространен и по всей лесной зоне. Зимует на атлантическом побережье Западной Европы, в Центральной и Южной Европе, в Средней Азии, Китае и Японии. В Узбекистане встречается на пролете и зимовке на различных водоемах в равнинной части республики: в Приаралье, на Амударье, Сырдарье, Зеравшане, в низовьях Сурхандарьи, на Айдаро-Арнасайской системе озер и других озерах и водохранилищах. Образ жизни. По образу жизни сходен с серым гусем. Гнездится отдельными парами по берегам рек и озер, на болотах. На пролете встречается по берегам водоемов, на полях и в степи. Предпочитает обширные озера с прибрежными зарослями тростника и рогоза. Питается растительной пищей, поедает всевозможные травянистые растения и ягоды. На зимовке основу питания составляют водные растения, зеленые побеги эфемеров и всходы зерновых. Численность. В Узбекистане немногочислен, встречается гораздо реже серого гуся, небольшими группами. Конкретных данных о численности на Айдаро-Арнасае нет. Хозяйственное значение. Немногочисленный объект охоты. |

|

Лебедь-шипун – Cygnus olor (Gmelin, 1789) |

|

Внешний вид. Одна из самых крупных птиц нашего региона с размахом крыльев около 2-2,5 м. Самцы крупнее самок. Масса самок 5,5-6 кг, масса самцов 8-12 кг. У взрослых птиц белое оперение, оранжево-красный клюв с черным наростом в основании. Молодые птицы имеют буровато-серую окраску. Плавая, лебедь-шипун часто изгибает свою длинную шею в виде буквы «S». Распространение. Широко распространен на гнездовании в умеренной зоне Евразии, но всюду редок. Зимует на побережье Каспийского, Черного и Средиземного морей, в Средней Азии, Казахстане, Индии, Корее, на Ближнем Востоке. Интродуцирован человеком и успешно прижился в Северной Америке, Южной Африке, Австралии. В Узбекистане гнездится в дельте Амударьи, единичные пары в последние годы начали гнездиться на озере Айдаркуль. На пролете и зимовке встречается на различных водоемах равнинной части республики. Образ жизни. Перелетная птица. Населяет большие отдаленные от жилья пресные и соленые озера, зарастающие тростником. Гнездится отдельными парами. Пары постоянные, образуются на всю жизнь. Гнездо располагается в густых прибрежных зарослях или на островке и представляет собой большую кучу тростника и сухой травы, до 2-3 м в диаметре. Лоток гнезда выстлан мягкими метелками тростника и пухом, который самка выщипывает у себя на груди и брюшке. В кладке 5-12 яиц. В Узбекистане кладка происходит в мае. Насиживает в основном самка, в течение 35 дней. Самец охраняет гнездовой участок. Лебеди очень агрессивно защищают свое гнездо и выводок. Мощными ударами крыльев взрослый лебедь может убить лисицу. Птенцы начинают летать в 2-месячном возрасте. Питаются лебеди ряской и другими водными растениями, мелкими водными беспозвоночными (рачками, моллюсками, червями). Весенний пролет в Узбекистане происходит в феврале-марте, осенний пролет в октябре. На пролете и зимовке держится парами и небольшими группами (до 12-15 птиц). Легко приживается в неволе, часто содержится в парках как декоративная птица. Численность. Лебедь-шипун редок по всему своему ареалу, но в Европе в последние годы благодаря охране и подкормке наблюдается рост численности. В Средней Азии численность лебедей снижается в результате уничтожения мест обитания, изменения водного режима и браконьерства. В На территории Узбекистана гнездится около 300-400 пар, на пролете и зимовке насчитывается несколько сотен лебедей (до 800-900). На Айдаро-Арнасайской системе озер отмечены единичные гнездящиеся пары (в 2006 году - 4 пары), на зимовке насчитывается от нескольких десятков до 300-320 птиц. Статус. Внесен в Красную книгу Узбекистана в категории 3 (NT) - близкий к уязвимым вид. Охота на лебедей запрещена в большинстве стран. |

|

Лебедь-кликун – Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) |

|

Внешний вид. Крупная птица с размахом крыльев 220-240 см. Оперение у взрослых птиц белое, у молодых буроватое. Похож на лебедя-шипуна, но клюв желтый с черным кончиком. Плавая, обычно держит шею прямо. Распространение. Гнездится в северных районах Евразии, зимует на побережье Средиземного, Черного и Каспийского морей, в Западной и Средней Азии, в Китае и на Дальнем Востоке. В Узбекистане на пролете встречается на водоемах равнинной части республики, зимует на Сурханском водохранилище, озерах Бухарской области, Айдаро-Арнасайской системе озер. Образ жизни. Перелетная птица. Гнездится отдельными парами на удаленных от жилья заросших озерах, от тундры до лесостепи. Во время пролета и зимовки предпочитает крупные пресные и соленые водоемы с хорошо развитой растительностью. Питается водными растениями и беспозвоночными. В Узбекистане весенний пролет проходит в феврале-апреле, осенний пролет в октябре-ноябре. На пролете и зимовке держится парами и небольшими группами (до 10-12 особей). Численность. Естественно редкий вид, всегда был малочислен. В последние десятилетия численность еще более сократилась в результате уничтожения мест обитания и браконьерства. На территории Узбекистана зимует до 100-120 особей, в том числе до 14-15 особей на Айдаро-Арнасайской системе озер. Статус. Внесен в Красную книгу Узбекистана в категории 2 (VU:R) - уязвимый, естественно редкий перелетный вид. Добыча запрещена. |

|

Огарь (атайка) – Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) |

|

Внешний вид. Одна из наиболее крупных и красивых уток. Окраска очень яркая, рыжая со светлой головой и черно-белыми крыльями. Размах крыльев 110-135 см, масса 1-1,6 кг. Самцы и самки по окраске похожи, но у самца в брачном наряде есть узкий черный ошейник. Распространение. Распространена на гнездовании в степной и пустынной зоне Евразии, от Болгарии на восток до Забайкалья и Маньчжурии и на юг до Гималаев, берегов Персидского залива и Средиземного моря. Зимует в Средней и Южной Азии и на южном побережье Каспийского моря. Изолированные гнездящиеся популяции есть также в Северо-Западной Африке и Эфиопии. В Узбекистане гнездится по всей равнинной части республики (кроме Ферганской долины) и на некоторых горных озерах. Зимует в центральных и южных районах Узбекистана на Сырдарье, Амударье, Сурхандарье, Зеравшане, Айдаро-Арнасайской системе озер. На пролете встречается по всему Узбекистану. Образ жизни. Перелетная птица. Населяет мелководные, лишенные растительности пресные и соленые равнинные водоемы, а также горные озера до высоты 2500-3000 м н.у.м. Гнездится отдельными парами, на пролете и зимовке держится небольшими стаями до 50 птиц. Пары образуются на несколько лет. Огарь устраивает гнезда в старых норах лисиц и других зверей, развалинах построек, глинистых обрывах, в скалах, в дуплах деревьев, иногда в нескольких километрах от водоема. Выводит 5-12 утят. Кладку насиживает самка, а самец охраняет гнездо. У гнезда огари очень агрессивны, благодаря чему они иногда успешно выводят потомство даже в жилых лисьих норах. После вылупления родители уводят утят на водоем, при этом многие птенцы становятся жертвами хищников или теряются. В двухмесячном возрасте молодые начинают летать. Питаются растительной пищей и водными беспозвоночными. Корм добывают как на воде, так и на суше. На пролете и зимовке иногда пасутся на полях. Осенняя миграция проходит в сентябре-ноябре, весенняя - в феврале-апреле. Численность. В Узбекистане в настоящее время этот вид немногочислен как на гнездовании, так и на пролете и зимовке. Численность снижается из-за хозяйственного освоения мест обитания, массового выпаса скота по берегам озер, браконьерства в гнездовой период. На Айдаро-Арнасайской системе озер в разные годы зимует от нескольких десятков до 15000 огарей. Хозяйственное значение. Немногочисленный объект охоты. |

|

Пеганка – Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) |

|

Внешний вид. Крупная, ярко окрашенная утка. Голова и верхняя часть шеи черная, нижняя часть шеи белая, на груди широкий рыжий ошейник, тело и крылья черно-белые. Клюв и ноги красные. Размах крыльев 110-135 см, масса 1-1,6 кг. Самцы и самки по окраске похожи, но самки менее яркие. У самца в брачном наряде имеется большой нарост в основании клюва. Распространение. Распространена на гнездовании в степной и пустынной зоне Евразии, а также на атлантическом и балтийском побережье Западной Европы. В Узбекистане гнездится в Приаралье, в долинах Амударьи, Кашкадарьи, Зеравшана, в окрестностях Айдаро-Арнасайской системы озер, в предгорьях Туркестанского хребта, в Голодной Степи, в Ферганской долине. Зимует на Айдаро-Арнасайской системе озер и Чардаринском водохранилище, в нижнем и среднем течении Зеравшана, на Сырдарье и Кашкадарье. На пролете встречается по всей равнинной и предгорной части Узбекистана. Образ жизни. На большей части ареала перелетная птица, в Западной Европе местами живет оседло (например, на Британских островах). По образу жизни сходна с огарем. В Средней Азии населяет побережья пресных и соленых водоемов, расположенных среди открытого ландшафта, в Западной Европе - песчаные и галечные морские побережья и речные дельты. Гнездится отдельными парами, на пролете и зимовке образует стаи по нескольку десятков птиц. Гнезда устраивает в старых звериных норах. В кладке до 10 яиц. Питаются растительной пищей и водными беспозвоночными. Численность. В Узбекистане этот вид немногочислен как на гнездовании, так и на пролете и зимовке. Хозяйственное значение. Немногочисленный объект охоты. |

|

|

|

|

|

Литература. Кадастровый справочник охотничье-промысловых животных Узбекистана. – Ташкент: ФАН, 1992. С. 18 Красная книга Республики Узбекистан: Редкие и исчезающие виды растений и животных: (в 2-х томах): Т. 2. Животные. – Т.: Сhinor ENK, 2003 Лановенко Е.Н., Тен А. Анализ численности и добычи некоторых охотничье-промысловых птиц Узбекистана (1993-2003 г.г.) / Биоразнообразие Узбекистана – мониторинг и использование. – Ташкент, 2007. С. 231-239 Экология позвоночных животных хребта Нуратау. Сборник. – Ташкент: ФАН, 1970. С. 52 |